光電効果は、光が物質に照射されたときの電子または他の自由キャリアの放出である。 このように放出された電子は光電子と呼ぶことができる。 この現象は、電子物理学、量子化学や電気化学などの化学の分野で一般的に研究されています。

古典的電磁気理論によれば、この効果は、光から電子へのエネルギーの移動に起因する可能性がある。 この観点から、光の強度の変化は、金属から放出された電子の運動エネルギーの変化を誘発する。 さらに、この理論によれば、十分に薄暗い光は、その光の最初の輝きとそれに続く電子の放出との間のタイムラグを示すことが期待される。 しかし、実験結果は、古典理論による2つの予測のいずれとも相関しなかった。

代わりに、電子は、それらの光子が閾値周波数(エネルギー)に達するかまたはそれを超えるとき、光子の衝突によってのみ取り除かれる。 その閾値以下では、光の強度または光の照射時間の長さにかかわらず、材料から電子が放出されない。 (まれに、2つ以上の量子を吸収することによって電子が逃げることはほとんどありませんが、これは非常に稀です。なぜなら、十分な量の量子を吸収して電子が残りの量子を放出しているからです。 Albert Einsteinは、光線が空間を伝播する波ではなく、むしろエネルギーhνを持つ離散波パケット(光子)の集合であると提案した。 これは、マックス・プランクがエネルギーの量子化から生じるようなエネルギー(E)と周波数(ν)を結ぶプランク関係(E =hν)の以前の発見に照らして明らかになる。 係数hは、プランク定数として知られている。

1887年、Heinrich Hertzは、紫外光で照らされた電極が電気スパークをより容易に作り出すことを発見しました。 1900年、ドイツの物理学者、マックス・プランク(Max Planck)は、黒体放射を研究している間に、電磁波によって運ばれるエネルギーはエネルギーの「パケット」でしか放出できないと示唆しました。 1905年、アルバート・アインシュタインは、光エネルギーが光電効果からの実験データを説明するために離散量子化パケットで運ばれるという仮説を進展させた論文を発表した。 このモデルは量子力学の発展に貢献した。 1914年、Millikanの実験はアインシュタインの光電効果のモデルを支持した。 アインシュタインは1921年に「光電効果の法則が発見された」というノーベル賞を受賞し、ロバート・ミリカンは1923年に「電気の基本料金と光電効果に関する彼の研究」のためにノーベル賞を受賞しました。

光電効果は、高い原子番号を有する元素の中核電子に対して、1 MeVを超えるゼロ(負の電子親和力の場合)に近いエネルギーを有する光子を必要とする。 典型的な金属からの伝導電子の放出は、通常、短波長の可視光または紫外光に対応する数電子ボルトを必要とする。 光電効果の研究は、光と電子の量子的性質を理解する重要なステップを導き、波 – 粒子二重性の概念の形成に影響を与えた。 光が電荷の移動に影響を及ぼす他の現象としては、光伝導効果(光伝導度またはフォトレジスト性としても知られている)、光起電力効果および光電気化学効果が挙げられる。

光電子放出はどの材料からも起こり得るが、金属または他の導電体からプロセスが電荷の不均衡を生じるので最も容易に観測され、この電荷の不均衡が電流フロー(導電性によって可能になる)によって中和されないと、放出電流は止まる。 また、ガスは光電子の流れを妨げ、観測を困難にするので、放出面を真空中に置くことも一般的である。 さらに、金属が酸素に曝されていると、金属表面上の薄い酸化物層によって光放出に対するエネルギー障壁が増加するので、光電効果に基づく実用的な実験および装置は、真空中の清浄な金属表面を使用する。

光電子が真空ではなく固体に放出されるとき、内部光放出という用語がしばしば使用され、真空への放出は外部光放出として区別される。

排出メカニズム

光ビームの光子は、光の周波数に比例する特徴的なエネルギーを有する。 光放出プロセスでは、ある材料内の電子が1つの光子のエネルギーを吸収し、材料の仕事関数(電子結合エネルギー)よりも多くのエネルギーを獲得すると、それは放出される。 光子エネルギーが低すぎると、電子は材料から逃げることができません。 低周波光の強度の増加は、所与の時間間隔にわたって送信される低エネルギー光子の数を増加させるだけであるので、この強度の変化は、電子を除去するのに十分なエネルギーを有する単一の光子を生成しない。 したがって、放出された電子のエネルギーは入射光の強度に依存せず、個々の光子のエネルギー(等価周波数)にのみ依存する。 これは、入射光子と最外周電子との間の相互作用である。

電子は照射されると光子からのエネルギーを吸収することができますが、通常は「すべてか何か」の原則に従います。 1つの光子からのエネルギーはすべて吸収され、原子結合から1つの電子を解放するために使用されなければならない。さもなければエネルギーが再放出される。 光子エネルギーが吸収されると、エネルギーの一部が原子から電子を放出し、残りは自由粒子として電子の運動エネルギーに寄与する。

光電子放出の実験的観測

光電効果の理論は、照射された金属表面からの電子放出の実験的観察を説明しなければならない。

所与の金属表面に対して、光電子が放出されない入射放射の特定の最小周波数が存在する。 この周波数をしきい値周波数といいます。 入射ビームの周波数を増加させ、入射光子の数を一定に保ち(これは、比例してエネルギーを増加させる)、放出される光電子の最大運動エネルギーを増加させる。 したがって、停止電圧が上昇する。 電子の数は、各光子が放出された電子をもたらす確率のために変化し、光子エネルギーの関数である。 与えられた周波数の入射放射の強度が増加すると、各光電子の運動エネルギーに影響はない。

閾値周波数を超えると、放出された光電子の最大運動エネルギーは、入射光の周波数に依存するが、入射光の強度に依存しない。

所与の金属および入射放射線の周波数に関して、光電子が放出される速度は、入射光の強度に正比例する。 停止電圧は同じままであるが、入射ビームの強度の増加(周波数を固定したまま)は光電流の大きさを増加させる。

放射線の入射と光電子の放出との間のタイムラグは非常に小さく、10-9秒未満である。

放射された電子の分布方向は、直線偏光であれば、入射光の偏光方向(電場の方向)にピークを有する。

数学的記述

1905年、アインシュタインは、マックス・プランク(Max Planck)が最初に提唱した概念を用いて、光波が光子または量子として知られる小さな束またはエネルギーのパケットからなるという概念を用いて、光電効果の説明を提案した。

最大運動エネルギー 放出された電子の

どこで プランク定数であり、 入射光子の周波数である。 用語 仕事関数(ときには 、または 非局在化電子を金属の表面から除去するのに必要な最小エネルギーを与える。仕事関数は満たす

どこで 金属の閾値周波数である。 放出された電子の最大運動エネルギーは、

運動エネルギーは正の値なので、 光電効果が発生する。

ポテンシャルを止める

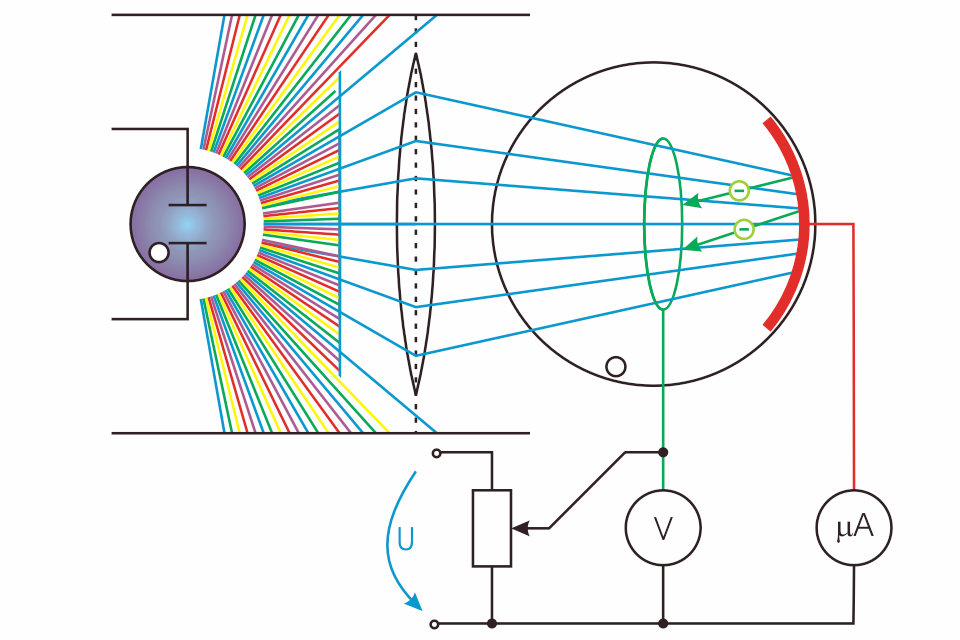

電流と印加電圧との間の関係は、光電効果の性質を示す。 議論のために、光源はプレートPを照射し、別のプレート電極Qは放射された電子を集める。 PとQの間の電位を変化させ、2つのプレートの間の外部回路に流れる電流を測定する。

入射する放射線の周波数と強度が一定であれば、放出されたすべての光電子が収集されるまで、コレクタ電極上の正の電位の増加と共に光電流が徐々に増加する。 光電流は飽和値に達し、正電位の上昇に対してはそれ以上増加しない。 飽和電流は光強度の増加とともに増加する。 また、より高いエネルギーの光子で衝突が発生した場合、電子放出の確率が高まるため、周波数が高くなると増加します。

コレクタプレートQにプレートPに対して負の電位を印加して徐々に増加させると、光電流が減少して一定の負電位でゼロになる。 光電流がゼロになるコレクタの負の電位を停止電位またはカットオフ電位

私。 所与の入射放射線の周波数に対して、停止電位はその強度とは無関係である。

ii。 所与の入射放射線の周波数に対して、停止電位は、最大運動エネルギー 放出された光電子の q eが電子の電荷であり、 停止電位であれば、電子を停止させる際の遅れ電位によって行われる仕事は 、私たちは持っている

リコール

停止電圧は光の周波数に比例して変化するが、材料の種類に依存することがわかる。 特定の物質に関しては、電子放出を観察するために、光の強度とは無関係に超過しなければならない閾値周波数が存在する。

三段階モデル

X線領域では、結晶材料における光電効果は、しばしば3つのステップに分解される:

内側の光電効果(下記のフォトダイオードを参照)。 残された穴は、電子が材料を離れることがなくても目に見えるオージェ効果を生じさせることができる。 分子固体では、フォノンはこのステップで励起され、最終的な電子エネルギーの線として目に見える可能性があります。 内部の光効果は双極子が許されなければならない。[明確化が必要]原子の遷移規則は、タイトバインディングモデルを介して結晶に変換される[解明が必要]プラズマ振動とジオメトリが似ている。

表面への半分の電子の弾道輸送[明確化が必要]。 いくつかの電子は散乱される。

電子は、表面の材料から逃げる。

3ステップモデルでは、電子はこれらの3つのステップを経て複数の経路をとることができます。 すべての経路は、経路積分定式化の意味で干渉し得る。 表面状態と分子については、三段階モデルはまだほとんどの原子が1つの電子を放散させることができる複数の電子を有するのである意味を成している。

歴史

表面が特定の閾値周波数(典型的にはアルカリ金属の可視光、他の金属の近紫外線、非金属の極紫外線)を超える電磁放射線に曝されると、放射線が吸収されて電子が放出される。 光、特に紫外線は陰極線と同じ性質の光線を発生させて負に帯電した物体を放電させる。 特定の状況下では、ガスを直接イオン化することができる。 これらの現象の最初のものはHertz and Hallwachsによって1887年に発見されました。第2回は1900年にPhilipp Lenardによって最初に発表されました。

これらの効果を生み出すための紫外線は、アークランプから、またはマグネシウムを燃焼させることによって、または亜鉛またはカドミウム端子の間の誘導コイルを用いて火花放電させることによって得ることができ、そこからの光は非常に紫外線に富む。 太陽光は、大気に吸収され、アーク光ほどの効果をほとんど発揮しないので、紫外線が豊富ではありません。 金属以外の多くの物質は、紫外線の作用で負の電気を放出します。これらの物質のリストは、GC SchmidtとO. Knoblauchの論文に掲載されています。

19世紀

1839年、アレクサンドル・エドモンド・ベクレレルは電解セルに光の影響を研究しながら光起電力効果を発見しました。 光電効果と同等ではないが、光電池に対する彼の研究は、材料の光と電子特性との間に強い関係を示すのに役立った。 1873年に、Willoughby Smithはセレンで光伝導性を発見したが、海底電信ケーブルを使った仕事と合わせて金属の高抵抗特性をテストした。

ハイデルベルクの学生であるJohann Elster(1854-1920)とHans Geitel(1855-1923)は、光の強度を測定するのに使用できる最初の実用的な光電池を開発しました。458 ElsterとGeitelは、電化した身体の光によって。

1887年、Heinrich Hertzは光電効果と電磁波の生成と受信を観測した。 彼はAnnalen der Physik誌にこれらの所見を発表した。 彼の受信機は、電磁波の検出時にスパークが見えるスパークギャップを持つコイルで構成されていました。 彼は火花が良く見えるように装置を暗い箱に入れた。 しかし、彼は箱の中で最大のスパーク長が減少していることに気づいた。 電磁波源とレシーバとの間に配置されたガラスパネルが、ギャップを横切って電子を跳躍するのを助けた紫外線を吸収した。 取り外すと、スパーク長が長くなります。 石英は紫外線を吸収しないので、ガラスを石英で置き換えると、スパークの長さは減少しませんでした。 ヘルツは数ヶ月の調査を終え、得られた結果を報告した。 彼はこの効果の調査をさらに追求しなかった。

1887年にヘルツが発見したのは、スパークギャップ上の紫外線の発生が火花の通過を容易にし、Hallwachs、Hoor、Righi、Stoletowによる一連の調査の結果であった。帯電した物体上の紫外線光。 これらの調査によって、新たに清浄化された亜鉛の表面は、負の電気で充電された場合、急速にこの電荷を失うが、紫外線は表面に落ちる可能性が小さいことが証明された。 一方、表面が帯電していない場合には、光に曝されると正の電荷を得、金属が取り囲まれたガスの中に負の帯電が起こり、 この正の帯電は表面に対して強いエアブラストを向けることによって大幅に増加させることができる。 しかし、亜鉛表面が正に帯電していれば、光に暴露されても電荷の損失はない。この結果は疑問視されたが、ElsterとGeitelによる現象の非常に慎重な検討により、正の電荷によって誘導された隣接する導体上の負の帯電の亜鉛表面から反射された光による放電、正の帯電した表面まで移動する電界の影響下での負の電気。

20世紀

紫外光によるガスのイオン化の発見は、1900年にフィリップ・レナードによって行われました。効果は数センチメートルの空気中で発生し、非常に大きなプラスマイナスイオンを作りました。 JJトムソン(JJ Thomson)は、ガス中に存在する固体または液体の粒子にヘルツ効果を与える。

1902年に、レナードは個々の放出電子のエネルギーが光の周波数(色に関連している)とともに増加することを観察した。

これは、電子エネルギーが放射線の強度に比例すると予測したマクスウェル波の光の理論とは矛盾するようであった。

レナードは、強力な電気アークランプを用いて、光周波数での電子エネルギーの変化を観察した。これにより、強度の大きな変化を調べることができ、光周波数で電位の変化を調べるのに十分なパワーが得られた。 彼の実験では、電子運動エネルギーではなく電位を直接測定しました。電子エネルギーは、光電管内の最大停止ポテンシャル(電圧)に関連付けることで検出しました。 彼は計算された最大電子運動エネルギーが光の周波数によって決定されることを発見した。 例えば、周波数の増加は、放出時に電子について計算された最大運動エネルギーの増加をもたらす。紫外線は、青色光よりも光電管内の電流を停止させるために、より高い印加停止電位を必要とする。 しかし、レナードの結果は、実験を行うことが困難であるため定量的ではなく定性的であった。純粋な金属が観察されるように新しく切断された金属で実施する必要があったが、部分真空においても数分で酸化した中古。 表面から放出される電流は、光の強度、すなわち輝度によって決定された。光の強度を2倍にすると、表面から放出された電子の数が倍増した。

ランジュバンとユージン・ブロッホの研究は、レナード効果の大部分が確かにこの「ヘルツ効果」によるものであることを示している。 それにもかかわらず、ガスによるレナードの影響が存在する。 JJトムソンが唱えた後、フレデリック・パーマー、ジュニアによってより決定的に研究され、最初にレナードがそれに起因するものとは非常に異なる特性を示した。

1905年、アルバート・アインシュタインは光を連続波ではなく光子と呼ばれる離散的な量子で構成されたものとして記述することによってこの明らかなパラドックスを解決しました。 マックスプランクの黒体放射理論に基づいて、アインシュタインは、光の各量子のエネルギーが周波数に定数を掛けた後、プランク定数と呼ばれるものであると理論化した。 閾値周波数を超える光子は、単一の電子を放出するのに必要なエネルギーを有し、観察される効果を生み出す。 この発見は物理学の量子革命をもたらし、1921年にアインシュタイン・ノーベル物理学賞を受賞しました。波粒子二元性によって、効果は純粋に波の観点から分析することができます。

アルバート・アインシュタインの光電効果が光の量子の吸収によってどのように起こったかの数学的記述は1905年の論文の1つで、「光の生産と変換に関するヒューリスティックな視点で」と書かれています。 本稿では、光量子(photon)の簡単な記述を提案し、光電効果などの現象を説明した。 光の離散的な量子の吸収の彼の簡単な説明は、現象の特徴と固有の周波数を説明した。

光電効果は、光の性質における波 – 粒子二重性のその後に出現する概念を推進するのに役立った。光は、波と粒子の両方の特性を同時に持ち、それぞれは状況に応じて現れる。 放出された電子のエネルギーが入射放射線の強度に依存しないので、その効果は古典的な光の波の記述に関して理解することが不可能であった。 古典的な理論は、電子がある期間にわたってエネルギーを集めて放出されると予測していました。

用途と効果

光電子増倍管

これらは、光電陰極がエンベロープの内側の一部(端部または側部)にコーティングされた非常に感光性の真空管です。 光電陰極は、低仕事関数を提供するために特別に選択されたセシウム、ルビジウムおよびアンチモンのような材料の組み合わせを含むので、光度が非常に低い場合でも光電陰極は容易に電子を放出する。 一層高い電位の一連の電極(ダイノード)によって、これらの電子は加速され、二次発光によって実質的に増加して、容易に検出可能な出力電流を提供する。 低レベルの光が検出されなければならない場合は、光電子増倍管が依然として一般的に使用されている。

画像センサ

テレビの初期のビデオカメラチューブは光電効果を使用しました。例えば、Philo Farnsworthの “Image dissector”は、光電効果によって充電されたスクリーンを使用して光学画像を走査電子信号に変換しました。

金箔電気計器

ゴールドリーフの電気スコープは、静電気を検出するように設計されています。 金属キャップに置かれた電荷は、電気スコープの茎と金箔に広がる。 彼らは同じ電荷を持っているので、茎と葉は互いに反発します。 これにより、葉が幹から離れて曲がるようになります。

電気スコープは、光電効果を説明する上で重要なツールです。 例えば、万一電気スコープが全体的に負に帯電すると、過剰の電子が存在し、葉が茎から分離される。 キャップに高周波の光が当たると、電気スコープが放電し、葉が鈍くなります。 これは、キャップ上に輝く光の周波数がキャップの閾値周波数を上回っているためです。 光の中の光子は、キャップから電子を放出するのに十分なエネルギーを有し、負の電荷を減少させる。 これは、負に帯電した電気スコープを放電し、さらに正の電気スコープを充電する。 しかし、金属キャップに当たった電磁放射が十分に高い周波数(その周波数がキャップの閾値未満である)を有していない場合、葉は放電されない。キャップ。

光電子分光法

放出された光電子のエネルギーは入射光子のエネルギーから材料の仕事関数または結合エネルギーを差し引いたエネルギーであるため、試料の仕事関数は単色X線源またはUV源で照射し、放出された電子の運動エネルギー分布。

光電子分光法は通常、高真空環境下で行われます。なぜなら、電子がガス分子によって散乱されるからです。 しかし、一部の企業では、光通信が可能な製品を販売しています。 光源は、レーザ、放電管、またはシンクロトロン放射源であってもよい。

同心円半球型分析器は典型的な電子エネルギー分析器であり、その運動エネルギーに応じて、入射電子の方向を変えるために電界を使用する。 すべての要素とコア(原子軌道)に対して、異なる結合エネルギーが存在します。 これらの各組み合わせから作成された多くの電子は、アナライザの出力にスパイクとして現れ、これらを使用してサンプルの元素組成を決定することができます。

スペースクラフト

光電効果により、太陽光にさらされた宇宙船は正の電荷を帯びる。 これは、宇宙船の他の部分が影になっているため、宇宙船が近くのプラズマから負の電荷を発生させるため、大きな問題になる可能性があります。 不均衡は、繊細な電気部品を通して放電することができます。 光電効果によって生成された静電荷は、より高い帯電した物体が、より低い帯電した物体ほど容易にその電子を放棄しないので、自己制限的である。

ムーンダスト

太陽からの光が月の塵に当たると、それは光電効果で充電される。 荷電した塵は、その後それ自体を跳ね返し、静電浮上によって月の表面を持ち上げる。 これは、「ほこりの雰囲気」のように現れ、薄い曇りとして見え、遠くの特徴がぼやけて見え、太陽が沈んだ後は薄暗く見える。 これは、1960年代にSurveyorのプログラムプローブによって最初に撮影されました。 最も小さい粒子は表面から数キロメートル離れていると考えられ、粒子は充満したり吐き出されると “噴水”の中を移動すると考えられています。

ナイトビジョンデバイス

イメージインテンシファイアチューブ内のヒ化ガリウムなどのアルカリ金属または半導体材料の薄膜に当たる光子は、光電効果による光電子の放出を引き起こす。 これらは、蛍光体で覆われたスクリーンに当たる静電界によって加速され、電子を光子に戻す。 信号の増強は、電子の加速またはマイクロチャネルプレートなどの二次放出による電子の数の増加のいずれかによって達成される。 場合によっては、両方の方法の組み合わせが使用される。 電子を伝導帯から真空レベルに移動させるには、追加の運動エネルギーが必要です。 これは光電陰極の電子親和力として知られており、禁制帯以外の光電子放出に対する別の障壁であり、バンドギャップモデルによって説明される。 ガリウム砒化物のようないくつかの材料は、伝導帯のレベル以下の有効な電子親和力を有する。 これらの材料では、伝導帯に移動する電子はすべて材料から放出されるのに十分なエネルギーであり、したがって、光子を吸収する膜はかなり厚くなり得る。 これらの材料は、負の電子親和性材料として知られている。

断面

光電効果は、光子と原子との間の1つの相互作用メカニズムである。 それは12の理論的に可能な対話の1つです。

511keVの電子静止エネルギーに匹敵する高い光子エネルギーでは、別のプロセスであるコンプトン散乱が起こる可能性がある。 上記の2倍(1.022 MeV)対の生産が行われることがあります。 コンプトン散乱および対生成は、2つの他の競合メカニズムの例である。

実際、たとえ光電効果が特定の単一光子結合電子相互作用に有利な反応であったとしても、結果は統計的プロセスの対象となり、光子が消滅して結合電子が励起されても(通常はガンマ線エネルギーにおけるKまたはLシェル電子)。 光電効果が起こる確率は、相互作用の断面σによって測定される。 これは、標的原子の原子番号と光子エネルギーの関数であることが分かっている。 最も高い原子結合エネルギーを超える光子エネルギーの粗近似は、

ここで、Zは原子番号であり、nは4〜5の間の数である(より低い光子エネルギーでは、エッジのある特徴的な構造が現れる、Kエッジ、Lエッジ、Mエッジなど)スペクトルのガンマ線領域において、光子エネルギーが増加するにつれて重要性を減少させ、その光電効果は原子番号とともに急激に増加する。 当然のことながら、高Z材料は良好なガンマ線シールドを作り、それが鉛(Z = 82)が好ましい遍在ガンマ線シールドである主な理由である。

放出された電子の

放出された電子の

光電効果が発生する。

光電効果が発生する。